活動情報

Cybernetic Avatar Startups

CAの社会受容性の向上と社会実装に向けたビジネスマッチング促進のためのイベント

中央のステージでは、企業連携を熱望する研究者が、新規事業に直結するユニークな技術シーズを、ライトニングトーク形式でご紹介します。展示エリアでは、1人で10体以上のアバターを操作する技術やアバターを脳で操作する技術など、サイバネティックアバターに関連する最先端の技術シーズをポスターや実機でご体験いただけます。研究者・技術者を交えた、具体的な事業への応用についても、ご相談いただけます。

本イベントは、未来のアバター社会を共に創るプレイヤー同士が出会い、共創の糸口を見出すための場です。新技術、新規事業、協創に関心のある方、ぜひお越しください。

OVERVIEW概要

- 日時:2025年9月16日(火)10:00〜16:00

- 会場:Blooming Camp by さくらインターネット大阪府大阪市北区大深町6番38号 グラングリーン大阪 北館 JAM BASE 3F さくらインターネット株式会社

- 料金:無料

- 主催:アバター共生社会プロジェクト

- 共催:新たなグローバルスタートアップイベント実行委員会(大阪市、公益財団法人大阪産業局、一般社団法人うめきた未来イノベーション機構、公益財団法人都市活力研究所、独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)大阪本部)

- 会場協力:さくらインターネット

- 申込〆切:2025年9月12日(金)15:00

- 対象:VC、投資家、関連企業(特に新規事業担当者)、研究者・技術者

SCHEDULEスケジュール

EXHIBITION展示 ※順不同

EXHIBITION技術シーズ紹介 ※順不同

「あなたの心と体に触れて、痛みを和らげる抱擁型アバター」

塩見 昌裕 氏

株式会社国際電気通信基礎技術研究所(ATR) 室長

人と触れ合うことが出来るアバターを活用して、孤独やストレスといった刺激によって引き起こされる心の痛みや、物理的な刺激によって引き起こされる体の痛みを和らげる研究開発に取り組んでいます。トークでは、カウンセリング支援や保育・介護支援を対象にアバターを活用して得られた研究成果の一部と、それらを支える技術シーズを紹介いたします。

「MDネットワーク:安定な遠隔操作・遠隔監視のための無線通信ソリューション」

近藤 良久 氏

株式会社国際電気通信基礎術研究所/株式会社ATR-Promotions 担当部長

移動型のアバターやロボットの運用においては、安定な無線ネットワークの確保が課題になります。MDネットワークはWi-Fiをベースにした無線通信ソリューションで、Wi-Fiのもつ導入の簡単さはそのままに、Wi-Fiの安定性の課題を解決しました。さらに使いやすさが向上したクラウド型のシステム、5GやLPWAとの融合で広域をシームレスにカバー可能なシステムなど、運用現場のニーズから生まれたソリューションについてご紹介します。

「サイバネティック・アバターを日常にする、高信頼通信技術」

松村 武 氏

国立研究開発法人情報通信研究機構 研究統括

サイバネティック・アバター(CA)が社会に溶け込み、遠隔操作によるコミュニケーションが日常となる社会を実現するためには、高信頼通信の実現が必要不可欠です。松村PJでは、信頼性確保基盤の開発を進めています。国際的なCAの実用化を想定し、現在の公衆網(5Gなど)とインターネット等による広域ネットワークを活用し、多数のCAや人が移動し続ける状況でも安定した遠隔操作を実現する技術の研究開発状況を紹介いたします。

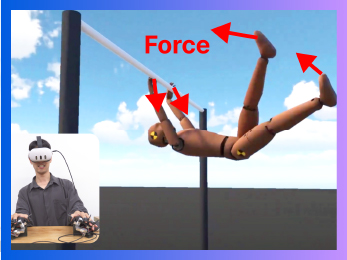

「ユビ:指先力入力システムによる環境とCAの力相互作用の実現」

平尾 悠太朗 氏

奈良先端科学技術大学院大学

我々は、指先の力入力を用いてVRアバタやロボットの操作し世界と触れ合えるシステム、YUBIを提案する。指先の力をアバタ先端の力に連動させ、鉄棒や水泳など世界との力の相互作用を要する全身運動を実現した。

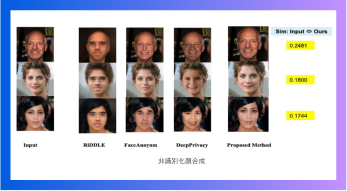

「CAのための安全・安心技術」

八木 康史 氏

大阪大学 特任教授

CA利用者がCA遠隔操作中に乗っ取りやなりすましに合わないための安全確保技術として、顔情報から利用者を識別する継続認証、人は認識できるが、計算機は認識困難なアバターを合成できる非識別化CA合成技術を紹介します。

「アバター社会における多要素行動認証」

小林 良輔 氏

東京大学 特任助教

アバター社会において、個人認証技術は従来の生体やパスワードといった認証手法だけでなく、ライフログやサーバログなど多様な情報を用いて認証すべきである。その技術について紹介する。

「ゲーム化されたアバター遠隔操作システムの実現」

窪田 智徳 氏

名古屋大学大学院工学研究科 助教

長時間のアバター操作業務では、操作者の飽きが課題となります。そこで我々は、アバターの遠隔操作をゲーム化することで、操作者が楽しみながら働けるシステムの実現を目指しています。開発中のシステムでは、タスクの成功に応じたポイント獲得や動的なBGM生成で、ゲーム的な操作体験を可能にします。本講演では、操作インタフェースのデザインやVLMを用いた実世界認識によるポイントフィードバック機構を紹介します。

============<休憩>============

「細胞内サイバネティック・アバターの遠隔制御によって見守られる社会の実現」

山西 陽子 氏

九州大学 教授

本プロジェクトでは、2050年までに、体外から専門家や本人が遠隔操作で、体内の状態を安全・安心に把握・改善・向上できる社会の実現を目指し、体内で、生体分子の利用を基盤とする細胞内サイバネティック・アバター(CA)の連携・協調の遠隔操作技術の創出と利活用を推進します。細胞内CAを設計することで、細胞間相互作用を用いて、細胞レベルで体内を良い状態に保つことができる社会の実現を目指しています。

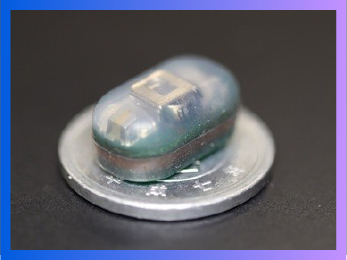

「飲んで体の中から健康チェック:カプセル型生体内サイバネティック・アバター」

吉田 慎哉 氏

芝浦工業大学 教授

飲んで身体の状態を知る「カプセル型生体内サイバネティックアバター」を開発しています。深部体温とそのリズムの精密測定という応用から社会実装を進め、将来的には消化管内のpHや圧力センシングなど多機能化へと展開します。この技術によって、予防医療や健康増進に貢献することを目指します。

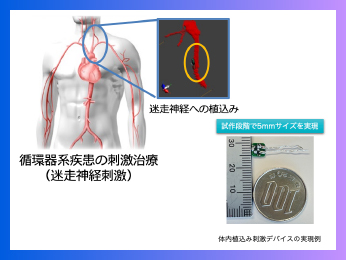

「ワイヤレス技術を融合した新規植込み医療機器の創出」

安在 大祐 氏

株式会社WiON 代表取締役

株式会社WiONは、工学分野・医療分野の融合分野での経験と知識を駆使し、シーズ技術、既存技術の応用・発展を探索、発見することで新しい生体機能制御に資するデバイス・アプリケーションの提供を事業目的としています。産業用・医療用を対象として、ワイヤレス技術をベースにこれまでにない新しいプラットフォームの創出に向けて活動を行っており、現在取り組んでいる生体内植込み機器開発について紹介します。

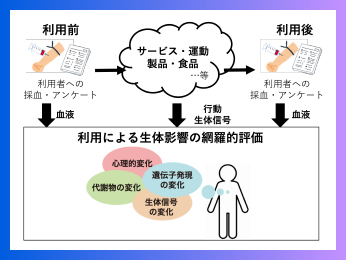

「人の状態を可視化するテクノロジーが拓くヘルステック革命」

依田 真由子 氏

東北大学

たとえば、ゲームの世界ではHP (体力) やMP (魔法力) を数値で見ることができる。プレイヤーは、HPやMPの数値を見ながら適切なタイミングで魔法やアイテムを使って回復させることができる。しかし現実には、ヒトの体のHPもMPも見ることはできない。疲れやダメージに対して適切な対応をすることが難しい時がある。我々は、多次元生体計測を活用して、HPやMPを見ているが如く人間の状態を可視化することを目指している。

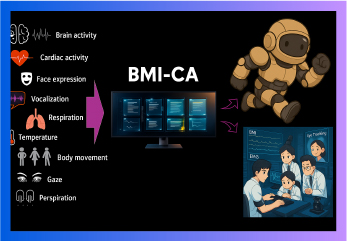

「多様な生体信号を統合するプラットフォーム開発」

阿久津 完 氏

株式会社アラヤ チームリーダー

本発表では脳波(EEG)、筋電(EMG)などの複数の生体信号を自由に組み合わせて活用できる、マルチモーダル信号処理プラットフォーム(BMI-CA)をご紹介します。 解析用途としては、異なるモダリティ間の信号形式やタイミングの差異を吸収し、統一的に扱う解析パイプラインを構築することが可能です。また、GUIベースで視覚的に設定・操作ができ、専門知識がなくても直感的に利用することができます。ROS2上で動作するため、ロボットとのリアルタイム連携や拡張が容易で、研究から実証実験、教育用途まで幅広い応用例を期待しています。

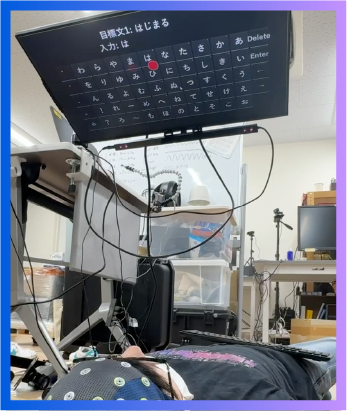

「高速・低負荷な視線入力システム」

留岡 健一 氏

株式会社アラヤ 研究開発部 リサーチャー

ALSをはじめとした肢体不自由者にとって視線入力は、視線という限られた方法で意思疎通をする非常に重要なツールである。しかしクリックにおいて1秒程度一点を見つめなければいけないなど入力速度の遅さや目の疲労といった課題がある。我々はその課題を解決するために高速かつ低負荷にクリックを行うAIを開発した。今回は実際にそのAIを搭載した視線PC操作システムのデモと社会応用の可能性についてのトークを行う。

参加にあたっての注意事項

プログラム内容の詳細につきましては、予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

●当日の写真・動画の撮影について

イベント後の情報発信のため写真・動画を撮影します。また、メディアの取材を受けることがあります。これらの写真・動画に参加者の肖像等が映り込む可能性に同意した上で、ご参加ください。

●お申込み情報について

本イベントで取扱う個人情報につきましては主催者・共催者と共有させていただきますことご了承ください。入力いただいた個人情報は、外部へ提供することはありません。個人情報保護方針はこちら

問合せ先

アバター共生社会企業コンソーシアム事務局(株式会社国際電気通信基礎技術研究所 内)

メール:contact_asccアットatr.jp

アットを@に変更してください。